研究成果概要

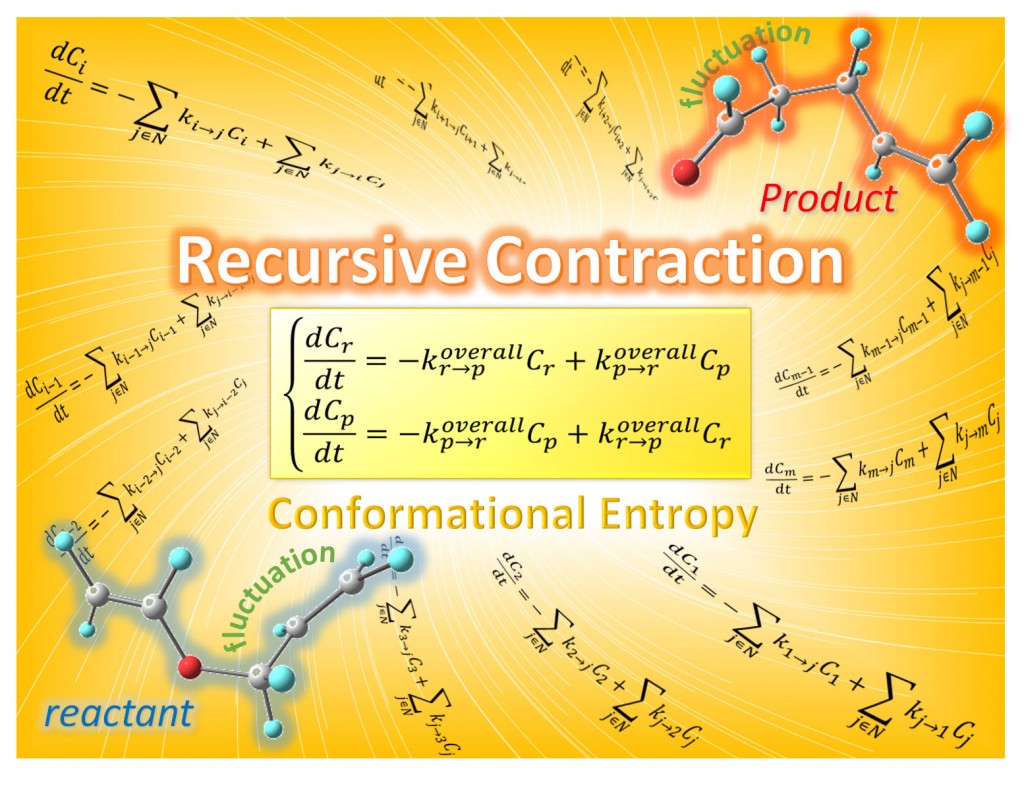

北海道大学大学院 総合化学院 量子化学研究室の住谷陽輔(リーディングプログラムパイロット生)は、 多段階反応プロファイルの速度解析を行う新しい手法「速度定数行列縮約法」を開発し、The Journal of Physical Chemistry Aに筆頭著者として発表しました。本手法は、反応速度式の連立から成るマスター方程式を繰り返し縮約することで、反応物から全生成物へ至るオーバーオールの速度定数(※1)を効率的かつ安定に算出することが可能です。 本研究では、基本的な有機反応の一つであるアリルビニルエーテルのClaisen転位反応へ本手法を適用し、理論計算から速度定数の実測値を再現できました。また、異なる置換基を導入したアリルビニルエーテルのClaisen転位反応に適用し、各生成物へ至るオーバーオールの速度定数を求めることにより、単純有機分子であってもコンフォメーションエントロピー(※2)が反応性に大きく影響し得ることがわかりました。今後、より複雑な有機・触媒反応の反応選択性の算出などへの応用が期待できます。

写真:筆頭著者の住谷陽輔さん(プログラムパイロット生)

研究背景

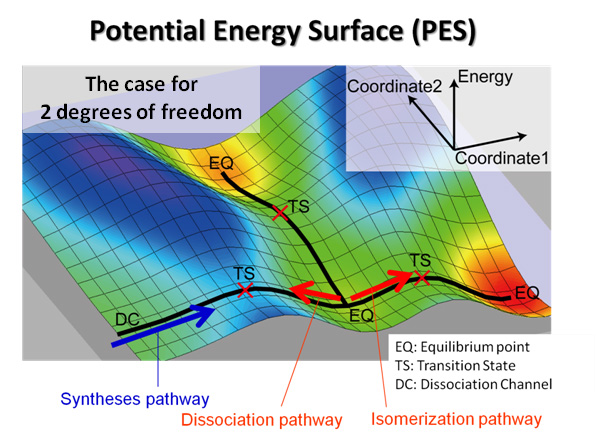

化学反応機構は、ポテンシャルエネルギー曲面(PES)上のエネルギー極小点である安定平衡構造(EQ)と一次鞍点である遷移状態構造(TS)を求めることで理論的に解析されます。各EQはTSを介する反応経路で結ばれています(図1)。

図1:ポテンシャルエネルギー曲面(PES)のイメージ図

筆頭著者が所属する量子化学研究室で開発を進めている反応経路自動探索/単成分人工力誘起反応(GRRM/SC-AFIR)法は、ポテンシャルエネルギー曲面上における反応経路を系統的に探索し、反応経路ネットワーク(※3)を効率的に生成することができます。GRRM法の次の課題は、反応経路ネットワークに対する解析手法です。 そのような方法として、まず遷移状態理論に基づく速度解析などが挙げられますが、有機反応等に見られる複雑な反応経路ネットワークが対象となるとき、数値解析上の問題に直面します。

有機反応には、10-12秒程度で起こる内部回転などの素過程と、103秒程度で起こる結合組み替えの素過程が混在し、実験で観測する時間スケールでの時間発展シミュレーションは困難です。この問題は、微分方程式の数値解析におけるstiff問題(※4) として知られています。本研究では 、このような複雑な化学反応の反応経路ネットワークに対する新しい解析手法を開発しました。 本手法は、高速で進行する素過程を順に縮約し、その結果得られたグループ間のオーバーオールの速度定数を求めることで 問題を解決します 。

研究成果

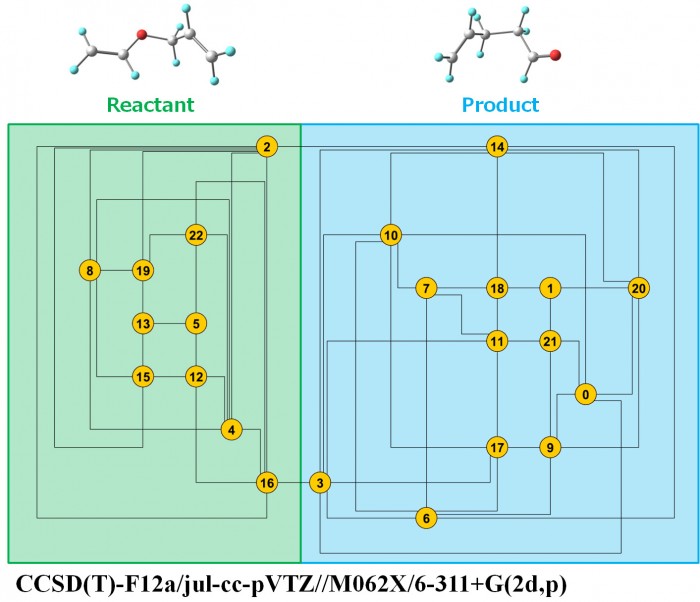

本手法を、基本的な有機反応の一つであるアリルビニルエーテルのClaisen転位反応に適用しました。まず、GRRM/SC-AFIR法により、アリルビニルエーテルに対し23個のEQと66個のTSから成る反応経路ネットワークを得ました(図2)。このネットワークには、超高速で進行するコンフォメーション変化の素過程が含まれています。本手法を適用することで、Claisen転位反応の時間スケールで重要となる反応経路ネットワークが抽出され、反応物と生成物に対応する二つのグループが得られました。これらのグループは、人間が構造を直接見て決めることなく、自動的に決定されます。また、469.1 Kでのオーバーオールの速度定数は1.794 × 10−3 s−1と見積もられ、実測値2.875×10−3 s−1をよく再現しました。活性化自由エネルギー値で比較すると、実測値を1.8 kJ mol−1の誤差で再現しています。一方、有機反応の解析で一般的に用いられる律速段階のみで評価する方法(律速モデル)では、速度定数が過大評価され、本手法との活性化自由エネルギーの差は8.2 kJ mol−1となりました。

図2:アリルビニルエーテルのClaisen転位反応の反応経路ネットワーク。丸は安定平衡構造(EQ)、線は遷移状態構造(TS)を介する反応経路に対応する。

さらに、本手法の適用性を確認するために、アリルビニルエーテルの末端の水素をフェニル基およびメチル基で置換した場合の反応を解析しました。ネットワークは143個のEQと287個のTSから成ります。本手法による速度定数から活性化自由エネルギーを算出し、律速モデルと比較すると、10.7 kJ mol−1も異なる差となりました。この違いは、反応物領域における構造揺らぎ、すなわち、コンフォマー間のコンフォメーションエントロピーの効果に起因します。コンフォメーションエントロピーの効果はペプチドなどの高分子の解析において重要性が指摘されていましたが、この結果は、これだけ単純な分子であってもこの効果が無視できないことを示しています。 本手法は、このような効果をあらわに考慮した有機反応解析を簡便に行えるツールとして、今後の応用が期待できます。

着想に至った経緯・数理連携の意義

本手法で根幹となった縮約のアイデアは、筆頭著者が修士1年次に着想し、学会発表などを通じて深めていきました。本研究を進めるにあたり、北海道大学電子科学研究所の小松崎民樹教授にアドバイスをいただきました。また、小松崎研究室のD3の永幡裕さんとはディスカッションを通じ、グラフ理論やクラスター分析の側面から考察を深めることができました。反応経路ネットワークの解析において、先行研究ではグラフ理論分野で有名な最大フロー最小カット定理の応用等が提案されていましたが、特に永幡さんとは、それらに対する問題点と、計算量理論との関連などについて議論することができました。

以上の研究経緯と並行して、修士2年次にリーディングプログラムで実施されたQualifying Examination(QE1)で、筆頭著者は数理連携課題に取り組みました。本研究のプロトタイプとして反応経路ネットワークに対するグラフ理論的アプローチを提案し、リーディングプログラムの数学教員などと議論を行うことで考察を深めました。その後、改めて小松崎教授らと議論を行うことで更なる手法の拡張のヒントを得て、本論文で提示した手法を着想することができました。

以上の経緯で 、情報学と関係の深い数学分野との融合研究を進めました。化学反応の解析において、様々な学問分野の視点から俯瞰的にアプローチしたことが本手法の着想・開発に繋がったと感じています。

論文情報

研究論文名:Kinetic Analysis for the Multistep Profiles of Organic Reactions: Significance of the Conformational Entropy on the Rate Constants of the Claisen Rearrangement

著者:住谷陽輔、永幡裕、小松崎民樹、武次徹也、前田理

公開論文雑誌:The Journal of Physical Chemistry A 2015, 119 (48), pp 11641–11649 (2015年11月16日Web公開)

DOI番号:10.1021/acs.jpca.5b09447

付記

本研究は、日本学術振興会 特別研究員奨励費、ならびに、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST)「新機能創出を目指した分子技術の構築」により助成を受け行われました。

用語解説

1) 速度定数:ある安定平衡構造が別の安定平衡構造へ変化する際の速さを表す量を指します。

2) コンフォメーションエントロピー:分子のコンフォメーションの数に関連するエントロピーを指します。今までタンパク質やペプチドなどの高分子に対して重要性が指摘されていました。

3) 反応経路ネットワーク:安定平衡構造(EQ)とそれらを繋ぐ遷移状態(TS)を介した反応経路から成る集合を指します。

4) 微分方程式の数値解析におけるstiff問題:ある微分方程式内に、解くべき区間に比べて非常に小さい区間で激しく変動する成分が含まれているときに起こる、数値的安定性の問題を指します。例えば、化学反応の速度式中に、10-12秒程度で起こる内部回転などに対応する速度定数と、103秒程度で起こる結合組み替えなどの速度定数が混在しているときに起こります。このとき、速度式を時間発展させるには、刻み幅を細かく取る必要があり、結合が組み変わるまで時間発展するには天文学的な計算時間を要します。一方、無理に刻み幅を大きく取ると解は発散してしまいます。