Ph. Dialogue「博士人材セミナー」は、Ph. Discover連携企業からゲストを迎え「博士課程修了者が企業でどのように活躍しているのか」「企業は博士人材に何を求めているのか」についてお話してもらい、後半はゲストと学生が対話を通して交流する企画です。2回目は佐久田淳司さん(旭化成株式会社)をお迎えしたPh. Dialogueの紹介です。

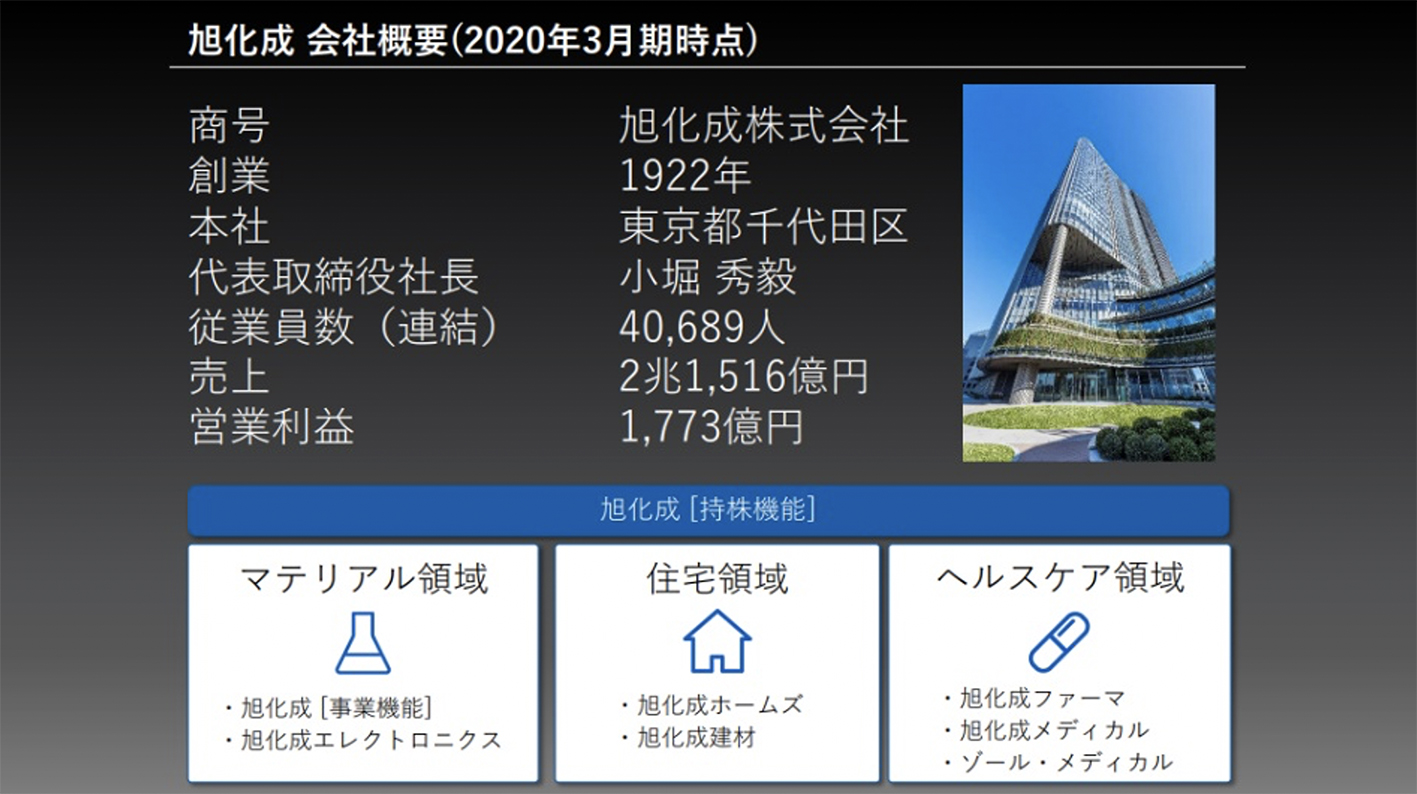

旭化成株式会社:

1922年創業の総合化学メーカー。「世界の人びとの“いのち”と“くらし”への貢献」をグループ理念に掲げている。社会のニーズに合わせて事業を多角化し、現在はマテリアル・住宅・ヘルスケアの3領域で事業を展開する。

Asahi Kasei engages in a wide range of science

Nice to meet you, I'm Sakuta. In March 2015, I completed my doctoral course in engineering and joined Asahi Kasei.

旭化成はまもなく創業100年を迎えます。従業員4万人、売上2兆円規模の会社です。扱っている領域が広く、マテリアル・住宅・ヘルスケアの3本柱に注力しています。総合化学メーカーという印象が強いかもしれませんが、それはマテリアルの領域のことで柱の一本でしかありません。現在では住宅・ヘルスケアと領域を広げて、「総合科学メーカー」として多角化に挑戦しています。多様なコア技術や、幅広いマーケティングチャネルを生かし、連携・融合を大切にしながら、新しい価値を生み出そうとしています。

基礎研究から見えた、研究者として大切なこと

入社してまず、燃料電池の「膜」を開発する基礎研究の部門に配属され、4年間携わりました。大学の研究と違う点は、仕事の種類がとにかく多い事です。「膜」一つとっても、ポリマーの選定や組成、厚み、添加剤や補強の検討など、膜の設計から、評価技術や生産プロセスの構築も必要です。良い技術が生まれると特許化を検討することになります。周辺技術や市場、未来動向を調査して新しい探索テーマを検討する場合もあります。同じテーマに携わっていても、時期によって仕事の内容や視点、扱う技術は大きく異なるので、幅広いことに興味をもって勉強を続け、能力開発をしていくことが、企業では大切だと感じました。

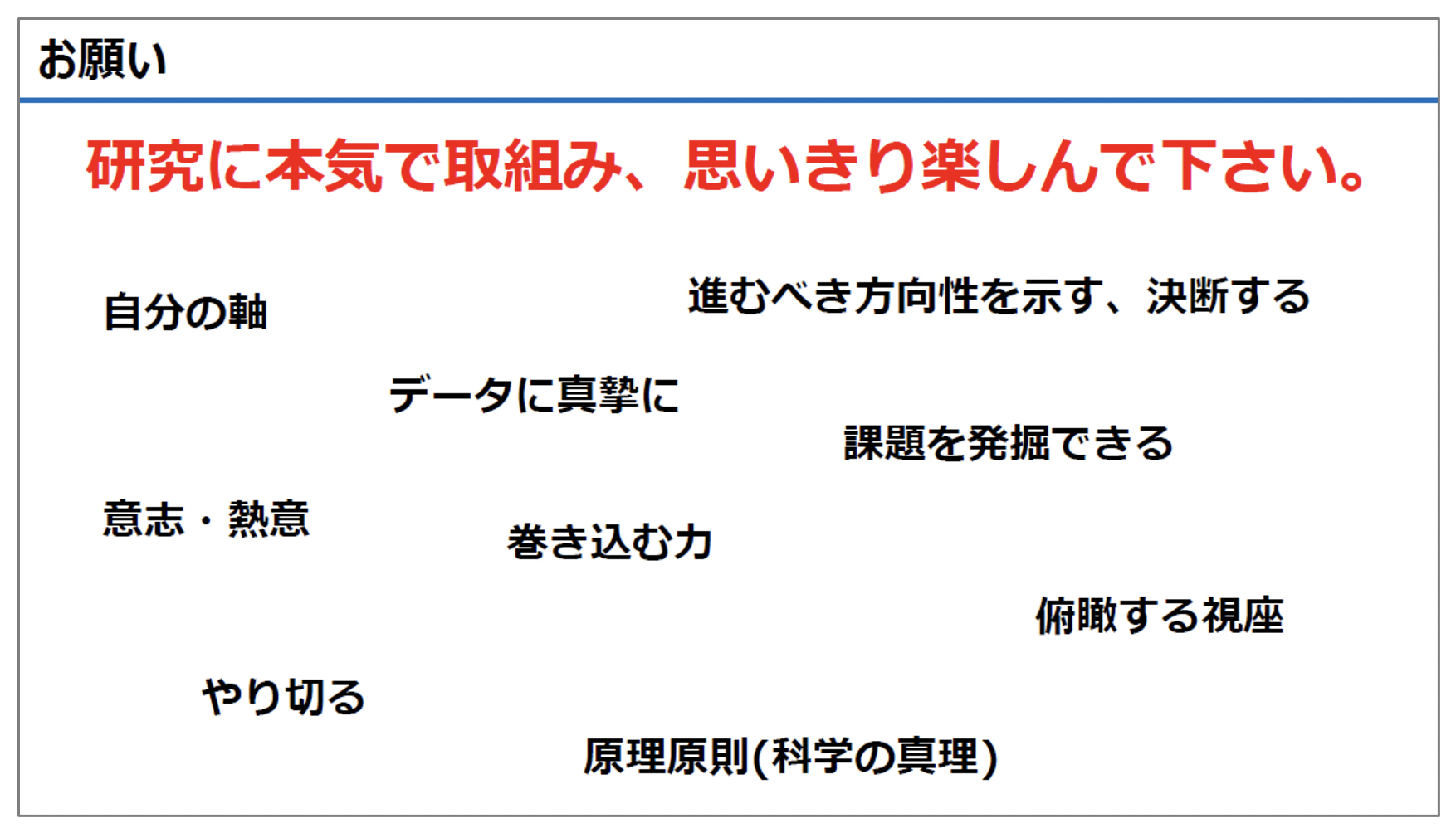

大学、企業で研究した経験を通して、研究者として大切にしなければいけないと考える事が6つあります。1つ目に現象やデータにある原理原則を捉えること。産業においても、これが心許ない技術は事業化には堪えられません。2つ目に、データに真摯であること。技術者にとって、データは武器になります。この武器をもって、「こうすべきだ」と進むべき方向を主張し、立場の上下関係なく周囲と対等に議論できるのが技術者の面白いところです。ですから、データの量と質にはこだわって研究をするべきだと思います。3つ目に、自分の軸。専門性ですね。チームで研究・開発をするときに、自分がそれまで培ってきた専門性に基づく視点や発想を、チームに与えることが重要です。これが多様だからこそチームで研究を進める意味があるわけですし、理想的にはこの専門性を自分の中に何本も立てたいですね。

4つ目に、俯瞰する視座。自分の研究を適正に客観視すること。特に産業界であれば世の中に本当に求められている技術なのかということを、お客さまの技術や課題まで理解した上で検証する必要があります。その視点で他にどういった選択肢(競合技術)があって、自分が開発しようとしている技術がどの位置づけにあるのかの見極めることです。そのために自分が進めているテーマだけでなく周辺領域を積極的に勉強する広い視野が必要です。5つ目に、人を巻き込む力です。産学問わず、大きな成果を一人の力であげることは極めて難しい時代です。「人を巻き込む」と言葉でいうのは簡単ですが、実行するのは結構難しいですよね。論理的な思考をもって、自分も汗をかいて、「この人と仕事をすれば面白いことになりそう」と思わせることでしょうか。そして、最後6つ目、意志と熱意がやはり重要だと思います。精神論みたいですけど、研究をしていれば当然大きな障壁にいくらでもぶつかるわけで、そこで折れずに進むためには「これを成し遂げたい」という意志と熱意が大切なのではないでしょうか。以上6つ、当たり前なことをしっかり実行することが大切で、しかもそれが意外と難しいなと思いながら研究をしています。

The Importance of Ability to Identify Issues Seen in the Planning Department

After engaging in basic research at a company, I was transferred to the research planning department. This is the department that formulates the technical strategy of what to research and the policy of how to proceed. We must not forget that research is carried out by researchers in the field, and no matter what the planning department says, it will not proceed. Therefore, the planning side provides support so that researchers can move freely and research can be accelerated. Through such accumulation, we can build good relationships, hold discussions with researchers in the field, and develop technical strategies and policies that researchers can truly feel comfortable with while providing the perspectives of the planning department that specialize in them. I felt important.

企業での研究において基礎研究から開発にステージアップして事業化へと進める時、「魔の川」や「死の谷」などと呼ばれる、大きな障壁があって、そこで多くの研究は頓挫してしまう話をよく聞くと思います。ではどうすれば良いのか。分かれば誰も苦労しないんですけど、一つ重要なのは課題を明確にすることだと考えています。課題というのはお客さまのニーズであったり、ステージアップにおける技術的な課題であったり、コストであったり、競合優位の確保であったり、多岐にわたります。

もし仮にこれらが正しく認識できていれば、日本の技術者は能力が高いですから、解決できる、乗り越えられるはずです。口で言うのは簡単ですが、「課題を正しく認識する」ことが極めて難しい。自分に自信を持つこともできません。特に企業であればお客さまのニーズが解決すべき技術課題につながるわけで、これはストレートには降ってきません。お客さまはクリアに言語化できない課題や秘密保持の観点で明かせない課題を潜在的に抱えているので、「課題認識」というよりは「課題発掘」と言った方が適切だと思います。

Doctors are expected to have the ability to identify issues and the ability to persevere

I would like to expect doctoral human resources to have the ability to discover issues. Doctoral research uncovers at an academic level what kinds of issues exist in the world in the process of exploring a theme. Based on that, you set the theme of how to solve it in your own research, exhaust all means, and lead to the solution without running away until the end. Acquisition of expertise is important, but the process of unearthing and solving problems like this is also important for companies, although the nature of the problems may change. In particular, as the world becomes more complex and changes at a faster pace, it is becoming extremely unclear what the challenges and business opportunities are for companies and the world. This is why the skills and experiences cultivated through doctoral research are becoming increasingly important. For these reasons, I seriously believe that it is essential for doctoral human resources to play an active role in the industrial world. increase.

I have talked about many things, but as you all know, all the important things are concentrated in the research in the doctoral course. I think that all the keywords related to human resources that are required in the future, such as what should be important as a researcher and the ability to identify issues, are included in research, so if you seriously engage in research, you will naturally gain strength. Be prepared and enjoy your research.

コミュニケーションタイム

It is important to have the experience of doing things on your own, from setting up a research topic to carrying it out.

Q: Are there any skills that students should acquire outside of their specialization?

Sakuta: As long as the doctoral degree is not just an extension of the master's degree, it doesn't matter what the skills are. In the end, how far can you do your own research without compromising? I think it's all about having something you want to accomplish in your own way, digging into the issue, setting a theme, and carrying it out. It would be wonderful if you could broaden your expertise in the process.

Q: Which do you want to hire, someone who stays in the lab all the time, or someone who does a lot of things other than research?

Sakuta: I think both have their good points. It's okay to do something other than research, and if there are important results and processes that shape the person, we will properly evaluate them. On the other hand, there is value in continuing to do research alone. However, if you expand your range within that, I think it will be useful, especially after joining a company. I think it is important to have discussions with outsiders and lead to joint research, study abroad, and look outside the scope of your research.

A corporate culture that emphasizes individual intentions and aptitudes

Q: Are there any divisions between master's and doctoral students after being hired?

Sakuta: Our company may be characterized by our lack of excuses. The idea is to open up a career according to the person's will, aptitude, and ability, without being particularly conscious of whether it is because they are masters or doctoral students. Even at the recruitment stage, there is no clear policy on what percentage of master's and doctoral students should be hired, and as a result of hiring and screening to create a strong organization, a certain number of doctoral talents have joined the company. This is the situation.

Q: After receiving a job offer, how is it decided where I will be assigned?

Sakuta: First of all, I would like to hear what you really want. In addition to that, we also take into account the perspective of the company, such as what is suitable for the individual and what kind of career he or she should pursue to grow, and make a decision based on a comprehensive judgment.

Q: Is there a corporate culture in which individuals are given discretionary powers?

Sakuta: I think so. It was the same for me, but I have the impression that in most cases, even if a theme is set from the stage of new employees, how to proceed with it is basically decided at the discretion of the person in charge. Of course, this does not mean that I will be left alone, but I will continue to work with the people around me and receive support. Do you mean that it is important to have the enthusiasm of “I think this way, I want to do this” when consulting and proposing something to others? When I am working, I feel like I want to work on something like this, challenge myself, and propose a theme. At that time, the company and people are involved, and it is a workplace where you can work lively, where you can take on challenges while receiving support from those around you.

I can use the ability to dig up issues I got from my doctoral degree in my work

Q: After joining a company, I would like to ask if there is anything that you think was good about obtaining a Ph.D.

佐久田:先ほど大切なこととして「自分の軸」を挙げましたが、ある領域で博士論文を書き上げた「自立した研究者」という一定の自信と責任をもってテーマに関われるのは大きいですよね。また、研究を進める際に、課題に対する重要な本質を捉える視座は、博士に進んで広く、高精度になったと思います。例えば材料開発において、その材料の基礎物性だけではなく、それが使われるシーンまで考慮するということですかね。具体的には材料の基礎物性がデバイス性能にどのように影響しているかを、原理原則に則って正しく考える癖がついているということでしょうか。この課題設定の部分が間違っていると、どんなに良いものを作っても(作ったと思っていても)、意味がなくなってしまうので大切にすべきだと思います。加えて、口だけではなくしっかり手を動かして、実験事実、データに基づいて正しい方向に進んでいくという研究の基本は身についているのかなと、自分では思っています。

Q: You mentioned your ability to discover issues.

Sakuta: Immediately after I transferred to HR, the coronavirus pandemic hit me, so I couldn't just follow the hiring and work flow that I had been doing until now. In order to proceed with the work in the absence of such precedents, it is necessary to "discover the issues and reflect them in the action", so I think that I can make use of that point. Asahi Kasei's hiring of new graduates has always been a rewarding job because the people in charge can formulate measures for their own issues and implement them freely.

Q:「海外の研究者は博士号を持っていないと相手にしてくれない」という噂を聞くのですが、博士号の肩書きが役に立ったことはありますか?

Sakuta: In my case, it was basic research, so I didn't have many opportunities to interact with overseas customers, so I don't have any real experience. However, according to colleagues who have exchanges with overseas or are stationed overseas, there are actually such cases. It may be a common saying, but it seems that this tendency is strong in the field of pharmaceuticals. Although there is some variation depending on the frequency of exchanges with foreign countries, I think it is true that the title of doctor is useful.

Q: Are there people who will obtain a Ph.D.

Sakuta: There are people who actually get a doctorate after joining the company. There was a senior like that in my department. However, it is becoming more difficult to obtain a doctorate for working adults, so it seems that there are not as many as in the past. Some people change jobs after joining the company as a doctor. Some of my classmates went back to university and became assistant professors. So, although there are not many of them, there are examples.

Launch: January 21, 2021

Organizer: Ph. Discover

Co-organizer: Hokkaido UniversityFaculty of Science/Hokkaido University Center for Mathematics and Data Science (Data-related Human Resource Development Program) / Hokkaido University Doctoral Program for Materials Science Leading Program