2024年11月26日に開催された北海道大学発の半導体カンファレンス2回目にあたる今回は、半導体ビジネスを構成する多様な企業を知ってもらうことを目的にゲスト4社を招聘。旭化成株式会社、JSR株式会社に続いて、後半は株式会社神戸製鋼所、株式会社日立ハイテクの話題提供を紹介します。

技術ロードマップを読み込み、自社製品や要素技術とひもづける力が必要

3番目の話題提供企業は、株式会社神戸製鋼所の技術開発本部研究首席の釘宮敏洋氏が「素材・部材メーカーがなぜ半導体に向き合うのか/向き合えるのか?」というテーマで登壇。はじめに経済産業省による半導体・デジタル産業戦略の概略を紹介しました。

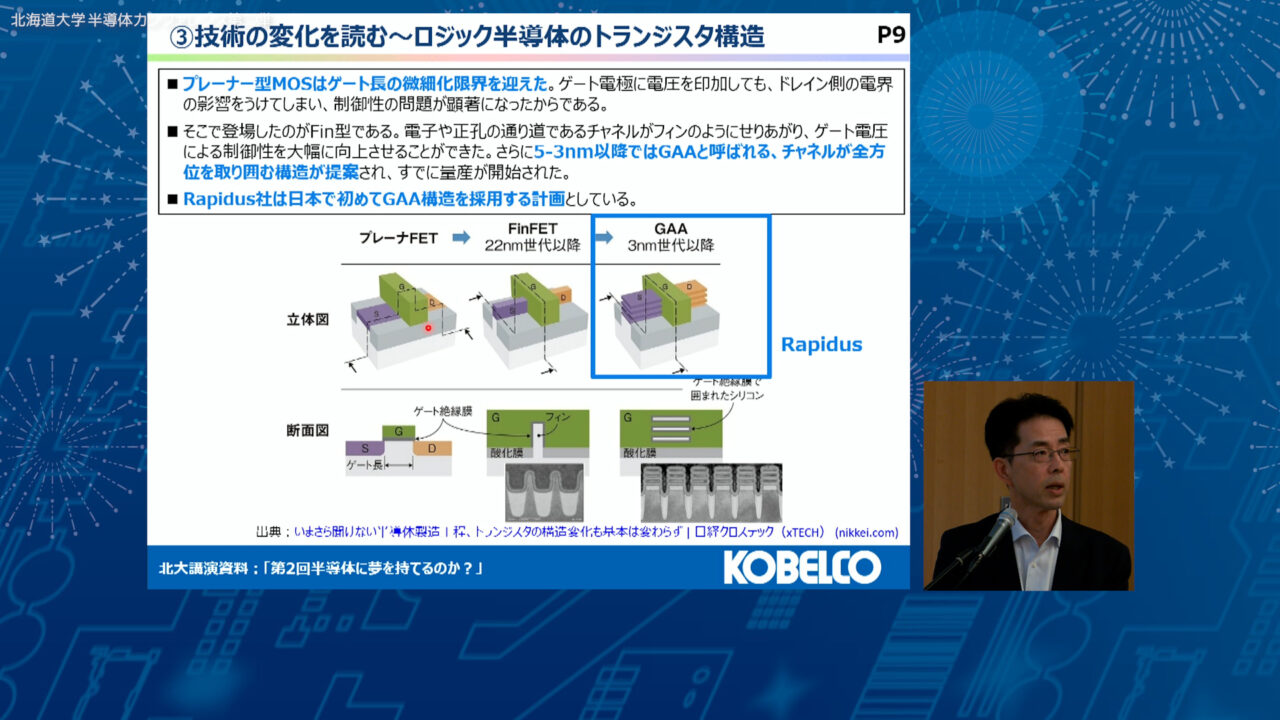

「2030年には約8兆円に上ると予想されているデジタル貿易赤字対策として、日本政府は国内にハイパースケール型のデータセンター建設を計画しています。そのデータセンターでは、北海道で今注目を集めているRapidusの2nm(ナノメートル)世代ロジック半導体のような、各種先端技術が使われるという日本の出口戦略が描かれています」

続けて釘宮氏は、imec(Interuniversity Microelectronics Centre)などの国際的な研究機関が発表する微細化あるいは多層化に向けた技術ロードマップを、業界全体で共有していくという半導体業界の特異性をあげ、「素材・部材メーカーである神戸製鋼所もそうしたロードマップを読み込み、今後想定されるデバイスやソリューションの変化に合わせて、素材や部材もどのようなものが必要とされていくのか、技術の変化と自社製品を紐づけてていくことが非常に重要。皆さんも自分の持っている技術と半導体分野を紐づけて考えてみてください」と呼びかけました。

微細化を追求する半導体分野で「見る・測る・分析する」技術に特化

4社目の株式会社日立ハイテクからは、テクノロジーソリューション事業統括本部の沖田篤士氏が登壇。北海道大学工学部出身の沖田氏は電子顕微鏡に関心を持ち、日立ハイテクに入社。プレイングマネージャーとして現場の最前線に立っています。

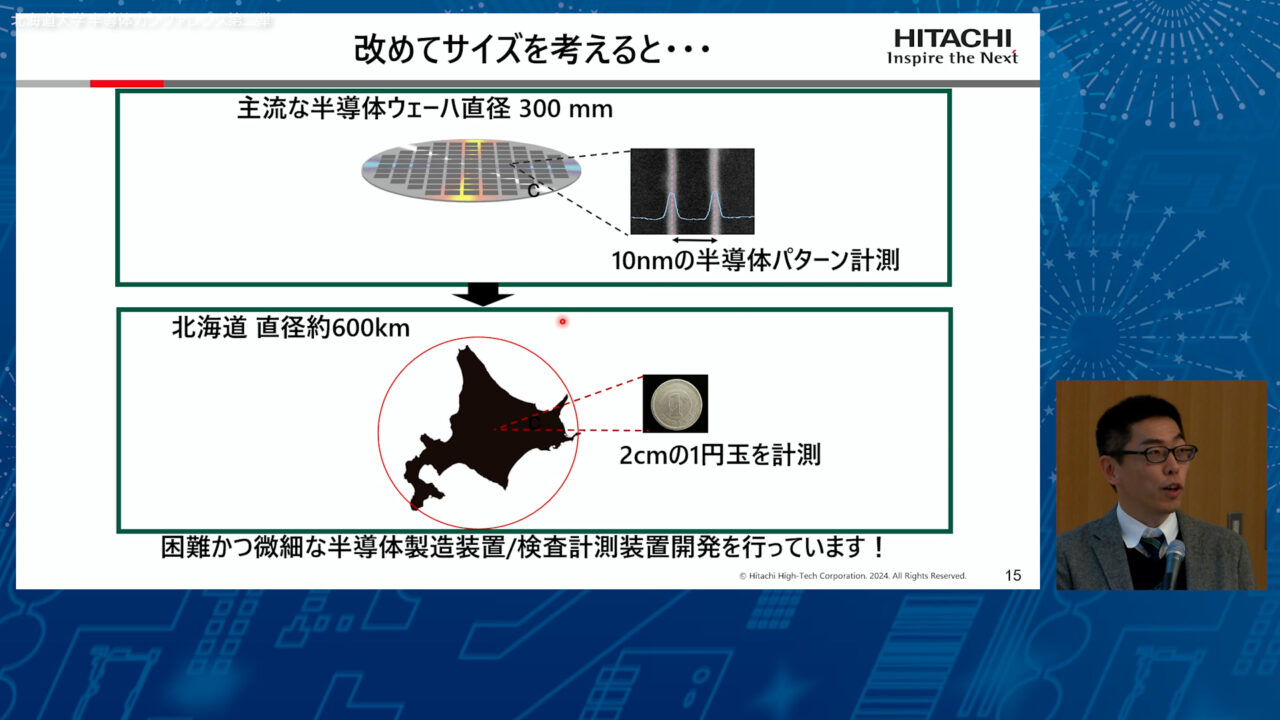

日立ハイテクは日立グループの中でも「見る・測る・分析する」コア技術を用いてクライアントのニーズに応えるソリューションを提供しています。その一例としてこの日は、電子顕微鏡(SEM)を使った高分解能測長装置/欠陥検査・レビュー装置を紹介。この測長SEMで日立ハイテクは世界シェアの70%近くをカバー。微細化を追求される半導体だからこそ、目に見えて精確かつ高速で測定することの重要性と高い技術力をアピールしました。

最後に沖田氏は「これは私個人の思いですが」と前置きしつつ、北海道のキャッチフレーズがかつての「試される大地。」から現在「その先の、道へ。北海道」になっていることに触れ、「半導体分野という困難な産業で夢の実現に向けて、どう考えて動くかがとても大切です。ですから皆さんにも自分事として考えていってもらいたいです」と後輩たちにメッセージを送りました。

Part2以上

主催:北海道大学大学院教育推進機構・Ph.Discover(https://phdiscover.jp)

共催:北海道大学大学院理学研究院・北海道大学半導体拠点形成推進本部・北海道大学創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点・北海道大学WPI 化学反応創成研究拠点(ICReDD)

※肩書、所属は、カンファレンス開催時のものです。