Ph. Dialogue「博士人材セミナー」は、Ph. Discover連携企業からゲストを迎え「博士課程修了者が企業でどのように活躍しているのか」「企業は博士人材に何を求めているのか」について話していただき、後半はゲストと学生が対話を通して交流する企画です。7回目は高橋陸さん(NTT物性科学基礎研究所)をお迎えしました。

NTT物性科学基礎研究所:

日本電信電話株式会社(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION:NTT)の研究所の一つ。NTT事業への貢献のみならず、普遍的知見の獲得などの学術的貢献もミッションに掲げ、機能物質科学、量子電子物性、量子光物性の3つの領域で研究活動を行っている。

就職活動の選択肢を広げ、自分を売り込む努力を重ねてNTTに入社

はじめまして、高橋陸と申します。私は生命科学で学位を取りましたが、研究領域は工学に近い材料科学で、大学では一貫してハイドロゲルという材料の研究をしていました。ハイドロゲルの面白さは、異種材料と複合させることでその機能を拡張できるところです。その魅力に惹かれて、大学院の頃から将来もハイドロゲルをベースとした新材料の研究を続けたいと思っていました。

基礎研究を続けるためにはやはりアカデミアを目指そうと考えていました。一方で生活を安定させられるか不安があったことも事実です。まずは、選択肢を広げるために企業に目を向けてみようと、所属していた高分子学会で発表をしていた企業の方に話を聞いて回ることにしました。その中で偶然NTTの物性科学基礎研究所の存在を知り、業務内容や研究環境についていろいろ情報を集めてみると、自分の就職希望と合致していたので興味を持つようになりました。その後、学会で知り合った社員の方に連絡をして、会社見学させてもらったり、自分の研究紹介をアピールさせてもらったりして、就職活動を経て入社しました。

学術的貢献もミッションに掲げる、NTT物性科学基礎研究所

みなさんNTTという会社をお聞きになったことはあると思いますが、NTT東日本や西日本、それから携帯電話のdocomoなどは事業会社にあたるもので、それらを統括してグループ全体の経営戦略をするのがNTTという持株会社になります。NTTにはグループ全体の基盤となる研究を行う研究所があり、そのひとつが私の所属先です。

NTTが目指しているのは、技術革新によってスマートな世界を実現することです。これに貢献できる研究の種を見つけて育てていくことが、研究所の大きなミッションです。

NTTの研究所は大きく4つの総合研究所に分かれ、それぞれの総合研究所はさらに細かく3〜4つの研究所に分かれます。その中で私が所属しているのは、NTT先端技術総合研究所のNTT物性科学基礎研究所です。物性科学基礎研究所は、NTT事業への貢献のみならず、普遍的知見の獲得などの学術的貢献もミッションに掲げていて、NTTの中で最もアカデミア寄りの研究所です。

私のいる分子生体機能研究グループの研究は、基礎研究と応用研究の2つに分かれています。基礎研究では、ゲルや高分子薄膜のようなバイオ・ソフトマテリアルと、加工・計測・制御技術を掛け合わせて、生体内の情報を読み取るデバイスの作成に取り組んでいます。応用研究の方は、東レ株式会社と共同開発したhitoe®*の利用シーン拡大がいまの目標です。hitoe®はTシャツ型の生体電極で、着るだけで心電や筋電といった電気信号を測定できるウェアラブルデバイスとして注目されています。

*hitoe®とは:私たちが無意識に体から発している微弱な電気信号である生体信号を、無意識に近い状態で収集するための機能素材です。生体信号を蓄積、分析することで効率的なスポーツトレーニングだけでなく、体調変化、緊張度合など普段意識しない情報を目に見える形で活用することができます。詳細はhttps://www.hitoe.toray/

アカデミアと同じように研究に励む社会人生活

研究紹介の次に、働き方について紹介します。ミッションとして「中長期的NTT事業への貢献のみならず、普遍的知見の獲得などの学術的貢献」と話しましたが、基礎研究の部署では、「研究をして論文を書く」ことが重要です。ですので、社会人生活は思っていた以上に博士課程での研究生活のままでした。入った1年目から自分のやりたいことを見つけて研究提案できますし、重要性や意義がきちんと説明できればかなりの自由度で研究を展開していくことが可能です。会社なので、結果が出始めたら特許出願することになりますが、年2~3回の学会発表や国際会議での発表など、テーマ立ち上げから論文執筆まで、アカデミアと同様に仕事を進められます。また、こうして培われた革新的な基礎技術を用いて、中長期的NTT事業へ貢献していく取り組み(応用研究など)も大変重要なミッションです。

必要なマネジメント能力

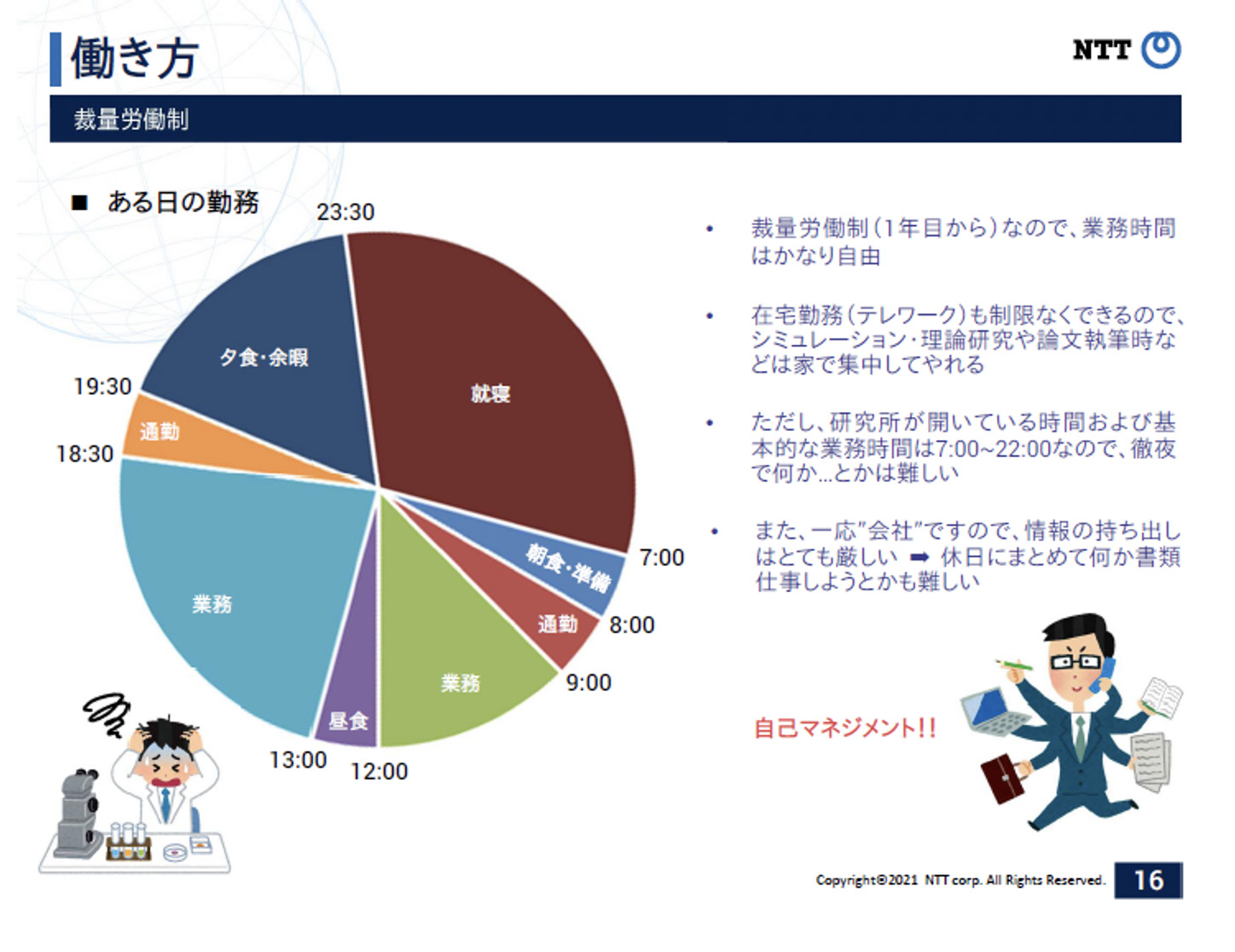

業務時間は、裁量労働制なので自由に調整できます。在宅勤務も制限なく、シミュレーションや理論研究、論文執筆などは、会社に行かずに家にこもってやることもあります。しかし会社なので、就業時間に合わせて自分で上手にタイムマネジメントをしながら仕事をすることが重要になります。

それから研究環境についてアカデミアと比べて大きく異なるのは、研究予算が安定している点かもしれません。事業会社の売り上げの一部を研究費として頂いているので、大変恵まれた研究環境が整っています。科研費などの外部資金のような研究費を個人で獲得することも可能です。おかげで設備や装置が充実していますし、消耗品不足に悩むこともなく、非常に贅沢に研究させてもらっています。

もう一つ異なるのが、人員確保の仕方です。アカデミアだと研究室に配属される学生や院生にテーマを割り振っていきますが、NTTでは他者の協力が必要な場合は自分からアクションを起こします。たとえば大学からインターン生として実習生に入ってもらうとか、外部委託するとか、そのあたりのマネジメントも必要になります。

まとめると、充実していて安定している研究環境で非常に自由に研究できますが、質の高い論文を量産するためには外部と協力し、マネジメントしながら研究を進めていく必要があるというのが、NTTにおける研究活動だと思います。

尖ったor幅広い専門性

最後に、企業が博士に求めることは、テーマの立ち上げから論文を書くまで一貫して行える研究能力だと思います。その上で、オリジナリティある尖った専門性、もしくは柔軟に幅広く適応できる専門性を持った研究者であることです。世界一、世界初の研究成果を求められるのは大変ですが、やりがいがあります。

弊社には、アイディアから事業の芽をつくる「ゼロからイチ」という部門と、「一から百」にする「事業の拡大と効率化」をする部門があります。この一連の研究開発のどこかで、知のプロフェッショナルとして活躍してほしい、それが博士人材に求めていることだと感じています。

コミュニケーションタイム

選考の観点はやりたいことが会社の性質とマッチするかどうか

Q:就職においては専攻分野が重視されるのでしょうか?

高橋:博士なので、最初は専攻分野を見られると思います。選考中に自分がどういうことをしたいのかプレゼンをする機会があり、そこで会社の方向性とうまくマッチするかが重要になると思います。

研究テーマは自由に自分のやりたいことを究める

Q:テーマはどのようにして決められるのでしょうか?

高橋:1年目は先輩に付いて、まずは1本論文を書くところから始まります。その後は自分のやりたいことをやる人が多いです。2年目の終わりに、自分が今後5〜10年間にどのように研究を進めていきたいかを話す機会があるので、そこに向けて取り組みたいテーマと方向性を考えていきます。なかなか自分で見つけられない場合は、上司や先輩と話しながらテーマを決めていくこともしますが、みんな最終的には自分のやりたいことをやっている印象が強いです。

Q:そのテーマは、博士課程でやっていたテーマに関連していることが多いのでしょうか?

高橋:人それぞれですね。ずっと専門を貫く人もいれば、がらりとテーマを変える人もいます。

大半が博士号持ちで、アカデミアと大差ない環境

Q:博士の学位を持っている方の比率はどれくらいなのでしょうか?

高橋:物性科学基礎研究所では、大半の方が博士号を持っているように見えます。修士入社の方で、入社してから社会人ドクターを取得する方もいると聞きます。

Q:アカデミアと同じように、物性研究所内で他の分野との交流やディスカッションはあるのでしょうか?

高橋:その点はアカデミアのラボと一緒で、小さいサブグループでのミーティングから全体で集まるミーティングまであります。加えて社内で学会発表の練習をするときには、他の人の発表を自由に聞くこともできるので、交流する機会は多いと思います。

Q:アカデミアに非常に近い環境という印象ですが、逆にアカデミアと違う所はありますか?

高橋:社内でのコラボレーションは大学と同じように動けますが、社外で共同研究をしようとなると、契約などの事務的な作業も必要になるため、少しフットワークが重くなる部分はあるかもしれません。また、研究から開発のフェーズへとスムーズに移行できるのは、企業の研究所ならではの強みだと考えられます。

研究は成果がすぐに出ずとも長期的に。成果報酬もモチベーションになる。

Q:企業だと成果が求められると思いますが、成果がなかなか出ない場合はどうしているのでしょうか?

高橋:会社では挑戦的なテーマが推奨されています。しかし、挑戦的なものほどなかなか成果が出ないことは上の人にも理解していただいており、長期的な目で研究をみてくれます。その中でいつかチャンスを掴もうと、みんなやりがいを持って仕事している印象です。

Q:成果が出ないから部署の異動を命じられることはありますか?

高橋:グループの人と相談して、成果が出にくいから少しテーマを変えたり、もしくは自ら希望して部署を変わったりという話は聞きますが、成果が出ていないから部署を異動になるという話は聞いたことがないですね。

Q:研究成果を出せばお金がもらえるようなシステムはあるのでしょうか?

高橋: 論文数などの量的な成果と、行動やチームへの貢献といった質的な成果を総合して評価されます。

Q:それがモチベーションになったりもしますか?

高橋:なりますね。自分の業務・行動を量的・質的観点からきちんと評価して頂けるので、短期的なモチベーションが見えやすいと思います。

多様なキャリアパスの中で、アカデミアに戻る人も多い

Q:キャリアパスはどのようなものがあるのでしょうか?アカデミアに戻る人もいるのでしょうか?

高橋:ずっと社内で研究を続けていく上席特別研究員といった制度や、研究テーマと一緒に開発部門に移ったり、人材育成の部門に移ったりと、いろいろな選択肢が用意されています。また、基礎研究を続けるとしても、社外のアカデミアに活躍の場を移すという選択肢もあり、そのような選択をされる方もいらっしゃるようです。

Q:アカデミアに戻る理由は、興味の変化?それとも、研究を続けたくて?

高橋:興味が変わったために、もう少し大学寄りのところでやりたいという人はいると思います。ほかにも学生の教育に携わりながら研究を続けたいという理由で、アカデミアに戻る場合もあると思います。

開 催:2021年3月10日

主 催:Ph. Discover

共 催:北海道大学大学院理学研究院/北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター(データ関連人材育成プログラム)/北海道大学博士課程物質科学リーディングプログラム