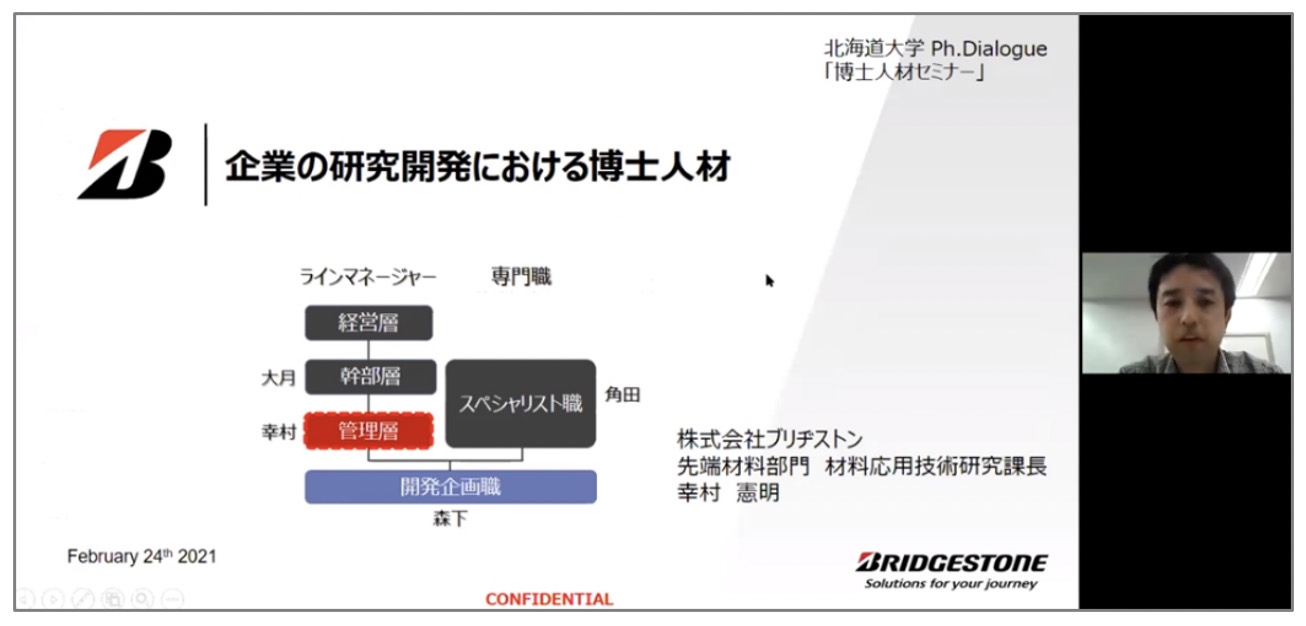

Ph. Dialogue「博士人材セミナー」は、Ph. Discover連携企業からゲストを迎え「博士課程修了者が企業でどのように活躍しているのか」「企業は博士人材に何を求めているのか」について話していただき、後半はゲストと学生が対話を通して交流する企画です。6回目は株式会社ブリヂストンから大月正珠さん、幸村憲明さん、角田克彦さん、森下善広さんの4人をお迎えしました。(大月さんと幸村さんは博士を取得後入社。角田さんは入社後海外留学してイギリスで博士号を取得、森下さんは入社後海外留学して国内で博士号を取得しました。)

株式会社ブリヂストン:

1931年創立。タイヤ、自転車、スポーツ用品を主軸に世界展開しているメーカー企業。近年はサステナビリティを経営の中核に据え、タイヤ・ゴム事業の強みを生かしたソリューション事業にも取り組んでいる。

皆さんよろしくお願いします、ブリヂストンの幸村です。私は2007年に有機化学で理学博士を取得しブリヂストンに入社しました。入社してから11年間はタイヤの原材料の開発に携わり、大学で学んだ有機化学の専門性を生かしていました。博士の力が重要だと感じたのは、2017年にマネージャー職に就いたときです。研究開発の戦略を一から立案し、どう達成していくかを考え実行化することが求められました。目標も示されず何をするかも決まっていない。これはまさに博士課程の「自分で課題を見つけて設定する」経験と重なり、博士の力が大きく生きてくる仕事だと思いました。

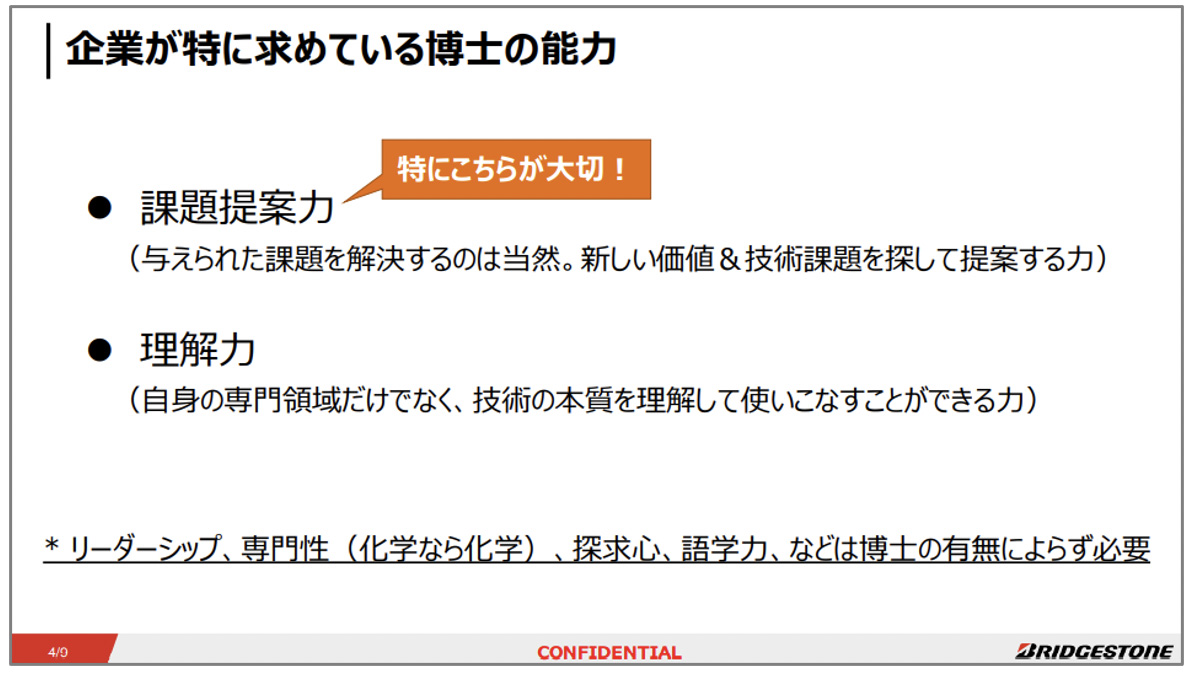

博士に求められる2つの力、課題提案力と理解力

今、人々が生活する上でモノは飽和していて、技術開発する必要性や目的のハードルが上がっています。そうすると与えられた課題をこなすだけではだめで、新しい価値や技術課題を探し出してリードすることが必要になってくる。そういった課題提案力こそが、博士人材に求められると思います。

例えば、昔(1980年代後半)ブリヂストンのスタッドレスタイヤはダントツで良かった。しかし、他社もレベルが追いついて、価格も安くなっていきます。そこでお客様に次は「2倍の性能で2倍長く走るタイヤを作ったので2倍の価格で買ってください」とは言えません。2倍走ったところでその間に車を交換してしまいますから。世の中が求めていることに焦点を合わせ、サステイナブルという観点からも社会貢献できる技術開発をすることが必要になっているんです。

課題提案力を磨くには、博士課程でも自らテーマを設定していくことです。簡単なテーマを設定しても意味はなく、世の中が面白いと言ってくれるテーマを考え出せる能力を身につけてほしいと思います。

もうひとつは理解力です。自分の専門外の人たち、例えばタイヤは、化学、計算シミュレーション、構造や表面パターンの設計、タイヤの中に入れる金属加工などの技術などを総合して作られています。専門分野の異なるチームメンバーが理解し合わなければ相乗効果は生まれませんし良いものはつくれません。

理解力を磨くには、研究室のメンバーのテーマを理解するのは当たり前として、他の研究室の近い分野の人と理解し合えるようになるのが、最初のステップだと思います。その次に、自分と違う領域の人とテーマを理解し合えるようになること、そして最後に、異なる分野の人のテーマを理解した上で自分の強みを生かしてアドバイスできるようになることです。最後のステップが仕事では特に大切になるので、ぜひ挑戦してみてください。

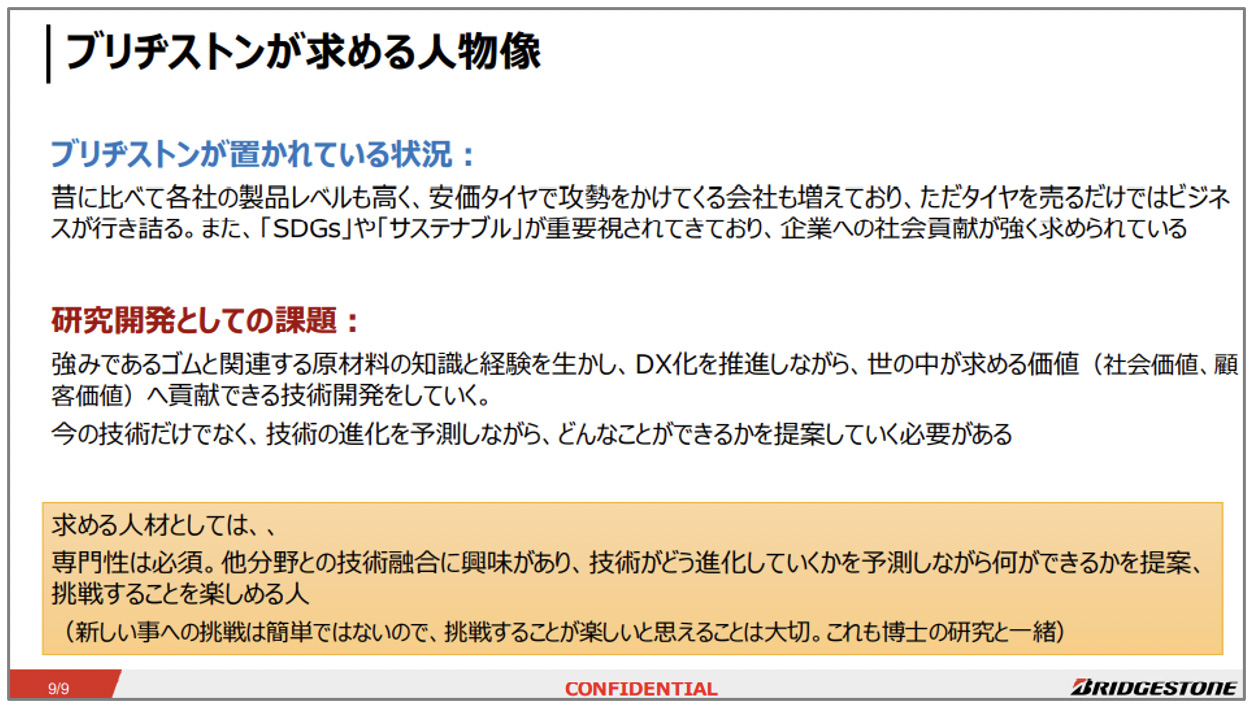

社会が求める価値に貢献し、サステイナブルを実現する

私たちの会社が求めているのは、社会が求めている価値に貢献し、強みとなる技術を生かしてSDGsやサステナビリティを実現できる人です。視野を広げ、将来的な技術の進化を予測しながら、何ができるかを提案し、挑戦する人が求められています。専門性は必須ですが、その上で提案や挑戦ができる人、そしてそれを楽しめる博士人材をブリヂストンは求めています。

開発のフロントラインで20年、基盤研究で10年の経験から

ブリヂストンの角田です。幸村に代わり、長いスパンから見た博士人材の話をさせていただきます。私は1991年にブリヂストンに入社し、キャタピラーやコンベアベルト、ホースといった、非タイヤ商品の材料開発をしていました。博士号を取得するため、一時期留学しましたが、入社して20年間は、基本的に開発のフロントラインでお客さんと直に交わりながら仕事をしていました。

入社から20年経った2010年頃に、現・先端材料部門に異動となり、基盤研究関係の仕事が主体になりました。そこでは、内閣府が推進する革新的研究開発推進プログラムImPACTをはじめ、未来社会創造事業、MOONSHOT研究、それからCREST研究といった、国家プロジェクトの研究に携わっています。また、2018年の4月から北大で客員教員も兼務していて、アカデミアの近くで基盤研究を動かしてきた経験から、企業の博士人材がどうあるべきかをお話したいと思います。

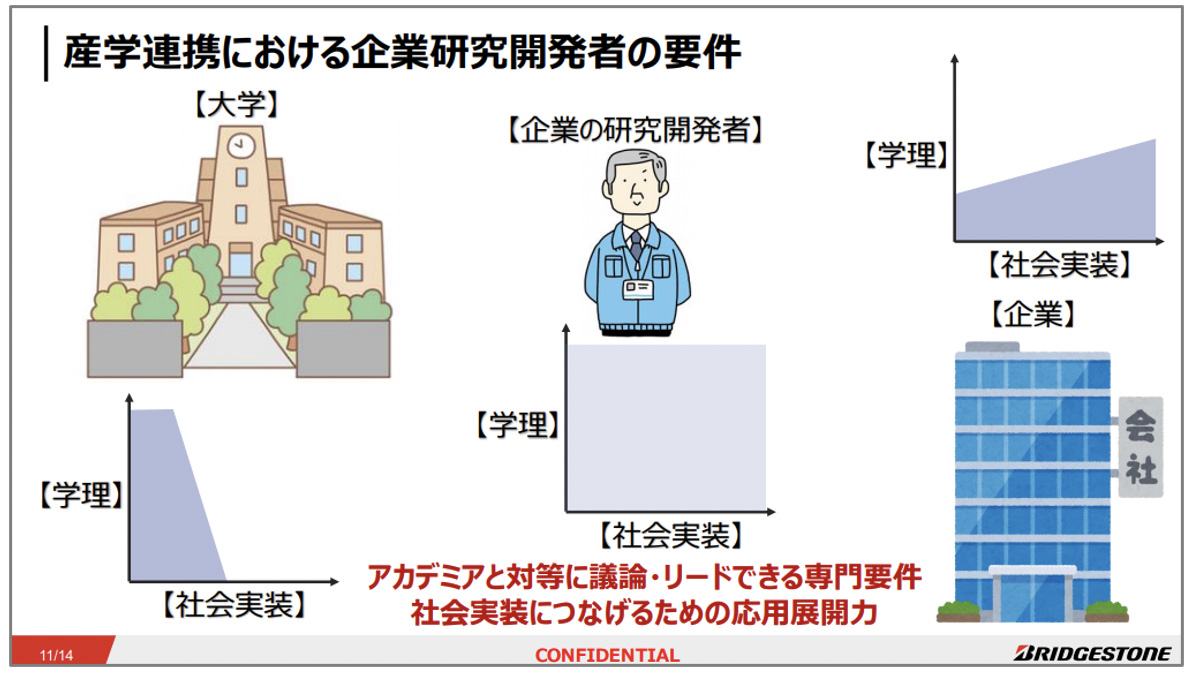

企業の研究開発が目指すのは社会実装

「革新的研究開発推進プログラムImPACT」という国家プロジェクトに参画した事例を紹介しましょう。プロジェクトの目標はタフポリマー、強い高分子材料を作ることで、私たちは多様な研究開発を同時並行で進めることにしました。例えば粘弾性の研究であれば、高分子物理の博士を、放射光を使った実験や解析には、分析の散乱実験が専門の博士をあたらせました。さらに、製品化を想定したモノとしての具現化には高分子合成の博士を、理論物理や計算機シミュレーションには計算科学の専門知識がある人をといったように、企業側からも多くの博士人材を動員し研究しました。このように、連携するアカデミアの先生たちと対等な研究パートナーとなって、新技術を作り、新しい学理を作ったのです。そして、最終的に社内で社会実装のシナリオを描きながら製品化を進めました。

私たちは企業なので、純粋な基盤研究、つまり学理の確立を目指すことが目的ではありません。企業は、事業活動への貢献を見据えた研究を行い、その成果を社会実装することが求められます。

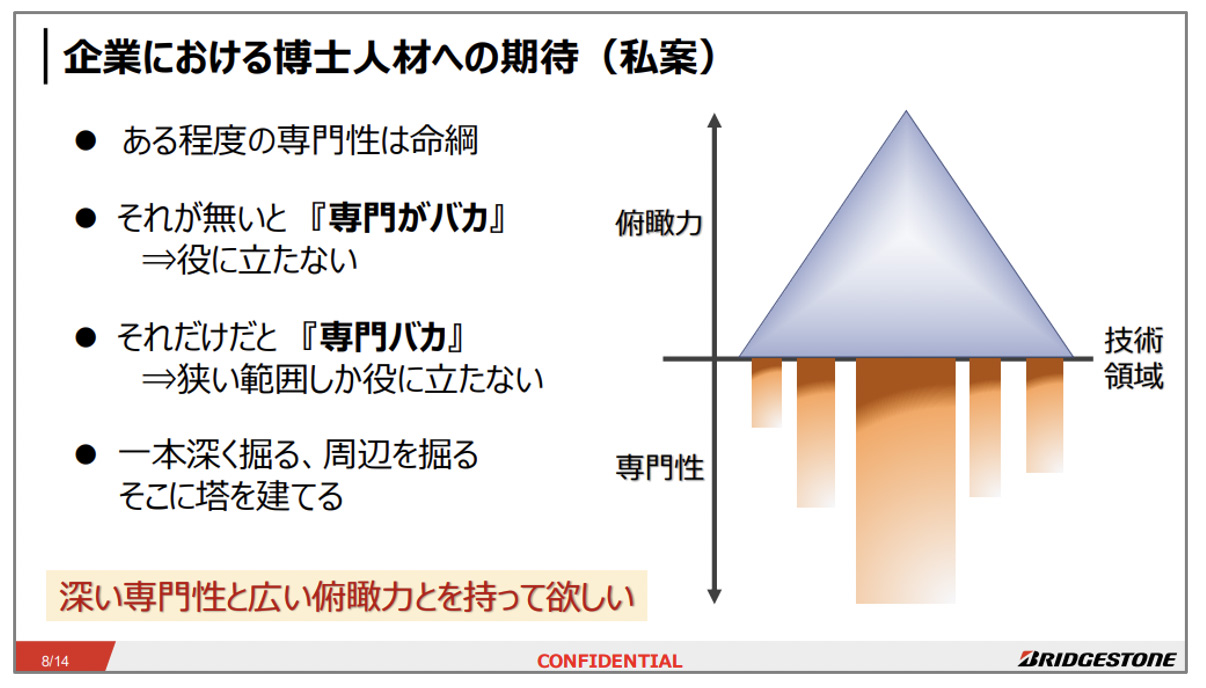

学理と社会実装という二軸でみると、大学は学理重視の研究開発をしていて、一方で企業は社会実装をメインでやっているわけですね。そこでアカデミアと連携する企業の研究者は、アカデミアと対等に議論し技術をリードできる深い専門性とともに、社会実装を目指したシナリオを書くための広い俯瞰力が必要になってきます。そのどちらの能力も持つには、まず自分の専門を深く掘り根を張り、その周辺に浅くてもいいのでさまざまな知見を得る。そして、その上に自分のフィールドを立てていけば、深い専門性と広い俯瞰力が身につくと思います。

学生のうちから今日お話したことを意識して、皆さんには企業活動で貢献できる博士になってほしいと期待しています。

コミュニケーションタイム

専門性と俯瞰力に加えて、コミュニケーション力が大切

Q:専門性がピカイチな人か、専門性はある程度あって周辺分野も比較的わかっている人か、どちらが採用時に望ましいですか?

大月:どちらのパターンも、企業で活躍できる可能性があると思います。ただしそこにプラスアルファで必要になるのが、コミュニケーション力です。企業では、自分の専門外の分野といかに融合するか、アカデミアといかに事業をつなげるかなど、社内外でコミュニケーション力は非常に大事です。

角田:私は採用面接をするときに、その人の研究だけでなく、隣の学生さんがやっていることや研究室全体の設備や学科の中で行われている研究、そのシナジーについても質問しています。自分のことは話せて当たり前だと思っていて、大学で過ごしている中でいかに広い視点で周りを見ているのかを見せてもらっています。

Q:ブリヂストンでは採用において修士卒と博士卒で条件に違いはあるのでしょうか?

大月:博士の採用は就職協定枠外となっていますので、博士の皆さんに関しては4月入社が前提ではなく、どのタイミングでも入社していただける点で修士と大きく異なります。採用の条件や、面接の内容に大きな違いはありません。

コミュニケーションを通じてシナリオを作り出す

Q:社会実装までのシナリオを書く力とは具体的にどのようなことですか?

角田:シナリオは自分一人で書く必要はありません。目先に面白いネタがあって、そこから事業化への筋道を書こうとしたときに、そのネタに詳しい人とコミュニケーションをとりながら、シナリオや全体像を作っていけることが大事です。

森下:事業化のシナリオを考えるときに、事業としてどうかという事業的視点と、技術として実現可能かどうかという技術的視点の2つがあると思います。事業的視点については会社にスペシャリストがいて、コミュニケーションをとることができます。この事業的視点と技術的視点の両方から、シナリオ考えて提案できることが博士人材のひとつの強みだと思っています。

計算化学の力でより効率よく開発する

Q:私は計算化学が専門で、お話の中に分子動力学計算の紹介がありましたが、実際にどのような形で開発に役立てていますか?

大月:昔は手を動かし実験して、トライ&エラーを繰り返して新しい商品を作っていましたが、とても無駄の多い工程でした。今では材料となるゴムのさまざまな階層構造と物性をシミュレーションできるようになり効率が良くなりました。このように実験に使っていた材料や時間を減らすことができ、サステナブルに新しい製品を開発するために計算化学は非常に重要になっています。

Q:計算化学が役立った具体的な事例を教えてください?

幸村:ゴムの原材料はポリマー、薬品、カーボンブラックなどですが、どういう温度でどんな反応が起こるかを予測できると、じゃあこういう風にしてみようかなと新しい思考実験ができます。失敗したときも、計算によってその理由がわかれば、分子構造をどう変えるか、結合エネルギーをどう設定するかなど考えられるので、開発を加速するツールとしてとても役立っています。

Q:実験とシミュレーションとでずれが生じたときに実験の人とどう歩調を合わせていますか?

大月:計算化学で候補材料をいくつか導いてから、実際に実験した場合にどれほど狙った通りになるか、計算化学の人と実験の人との間でコミュニケーションを取りながら検証しています。計算化学の中でも、どの理論を選択するかなど繰り返し議論していく感じですね。また、計算化学そのものが非常に役立つ領域もあれば、全く役に立たない領域もあって、それらを精査してどの領域であれば有効かを把握した上で、計算化学を使うようにしています。

数学の普遍的な力も生かすことが可能

Q:純粋数学はそのまま社会貢献や企業貢献につなげるのは難しいと考えています。数学専攻の人はブリヂストンで貢献できますか?

大月:まず、化学出身の人が材料をやったり、機械系出身の人が設備をやったり、大学での研究と企業での研究が地続きでないことは、数学専攻に限らずあります。ただ、地続きでないとしても、大学で培った強み、数学の強みは必ずどこかで生かせます。例えば今、トヨタ自動車さんと一緒に宇宙に持っていく車を作っていますが、宇宙にタイヤを持っていったらどうなるかといったことは、数学分野の人たちが数式を解きながら研究しています。

角田:例えば、複雑な階層構造でできているゴムを引っ張って変形させたときの応力のデータから、モデルを使って内部構造を推察するといったことは、基本的には数学の話です。ですから材料開発の現場でも数学が生きる場面はたくさんあります。

森下:サイエンスの本質をきちんと理解して、それを定式化して自然現象を説明していくという数学の力は普遍的なものですし、幅広く使えると思います。自分の強みや専門性を基軸にして、どういった提案ができるのか、どういった価値を生み出せるのかと、プラスで考えていくといいのではないでしょうか。

開 催:2021年2月24日

主 催:Ph. Discover

共 催:北海道大学大学院理学研究院/北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター(データ関連人材育成プログラム)/北海道大学博士課程物質科学リーディングプログラム