2024年11月26日に理学部大講堂で開催された北海道大学発の半導体カンファレンスの第二弾。現代技術の中核を担う半導体でこれから築き上げていく未来像や、学生たちも高い関心を寄せる半導体産業の可能性について、有識者たちと語り合いました。3部構成で進んだ当日の様子をお届けします。

トップ企業をゲストに半導体産業の真の姿に迫る

半導体企業Rapidus社が千歳市に建設した次世代半導体工場IIM(イーム)では2025年4月にパイロットラインを稼働予定。Rapidus社と2024年6月に包括連携協定を締結した北海道大学でも、2025年度から新組織「半導体フロンティア教育研究推進機構」を立ち上げる準備が着々と進んでいます。

この日のカンファレンスは、はじめに北海道大学石森浩一郎副学長が「2024年1月に開催した初回は、半導体社会の現状を知る入門編でした。今回は半導体を通して我々はより具体的にどのような夢を描くことができるのか、自分たちのスキルをどのように活かせるのかを、ゲストの話から実感してもらいたい」と語りました。

次にベストセラー『2030半導体の地政学』を執筆した日本経済新聞社の太田泰彦氏が登場。「“半導体といえばRapidus”、“2nm(2ナノメートル)の微細加工がすごい”というような報道を見聞きしますが、それはあくまでも氷山の一角。半導体の技術進歩を追いかけて世界を見ると、もっと広い世界が見えてくると考えています。今日はトップ企業の方々から実情を詳しく聞かせていただき、エネルギー渦巻く半導体産業の本当の姿をえぐり出していきたい。楽しみにしていてください」と語り、会場の期待感が一気に高まりました。

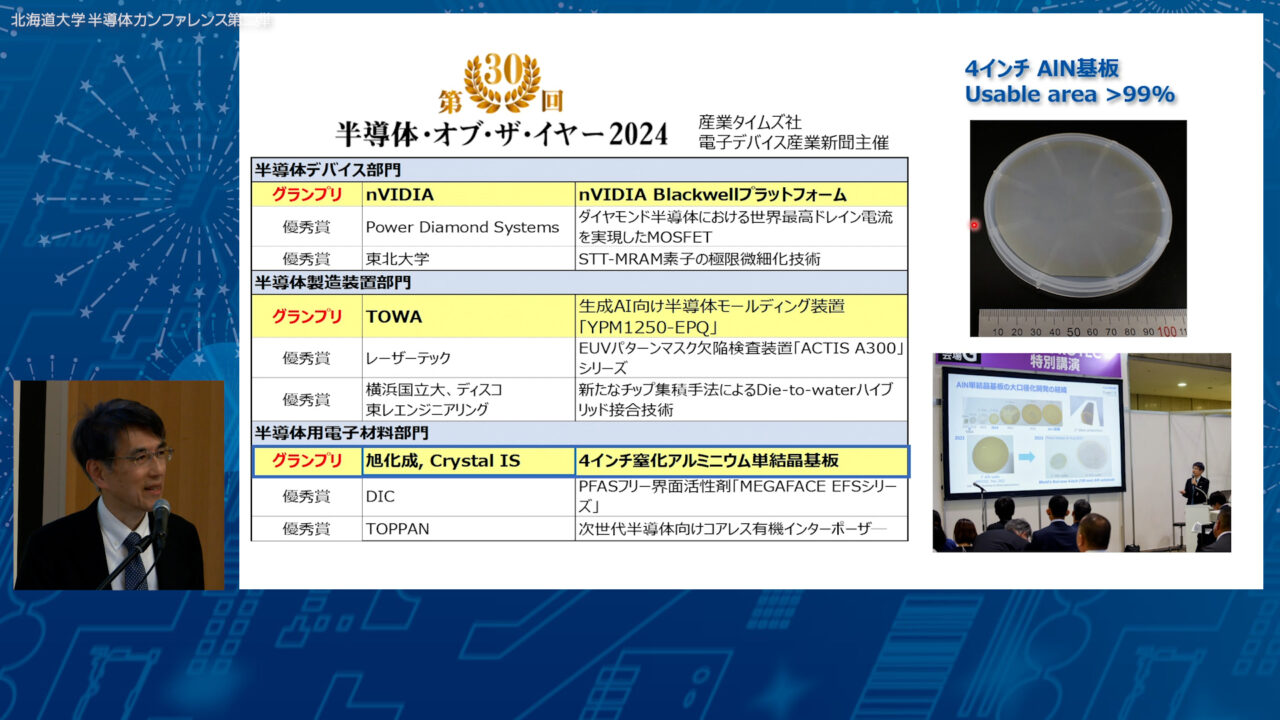

4インチ窒化アルミニウム単結晶基板で半導体・オブ・ザ・イヤー受賞

ゲスト企業4社による話題提供は旭化成株式会社のシニアフェローの久世直洋氏から始まり、同社の半導体事業と研究開発について解説しました。

「センサ技術とアナログ信号処理技術、ソフトウェア・アルゴリズム技術の3つを組み合わせ、特徴のある製品およびソリューションの提供を強みとする旭化成は、住人の位置や姿勢を感知する高齢者見守りソリューションや、セキュリテイ・環境管理を強化するスマートホーム向けソリューションを開発しています」

同社がメインにしている半導体材料は、バンドギャップが一番狭いインジウムアンチモンと、バンドギャップが一番広い窒化アルミニウム。それぞれの特性を活かした各種センサやパワー半導体の開発に取り組んでいます。

「窒化アルミニウム基盤は絶縁破壊電界強度が非常に強く、熱伝導率も高い。さらに欠陥密度が小さいため、高周波デバイスを作るときにこれらの特性が非常に大きなメリットとして活きてきます」

この4インチ窒化アルミニウム単結晶基板について、旭化成は名古屋大学天野浩教授と共同研究を進め、世界初のUV-Cレーザーダイオードの室温連続発振に成功。パワー半導体・高周波デバイスへの応用を視野に捉えています。

日本企業5社で世界シェアをほぼカバーするフォトレジスト

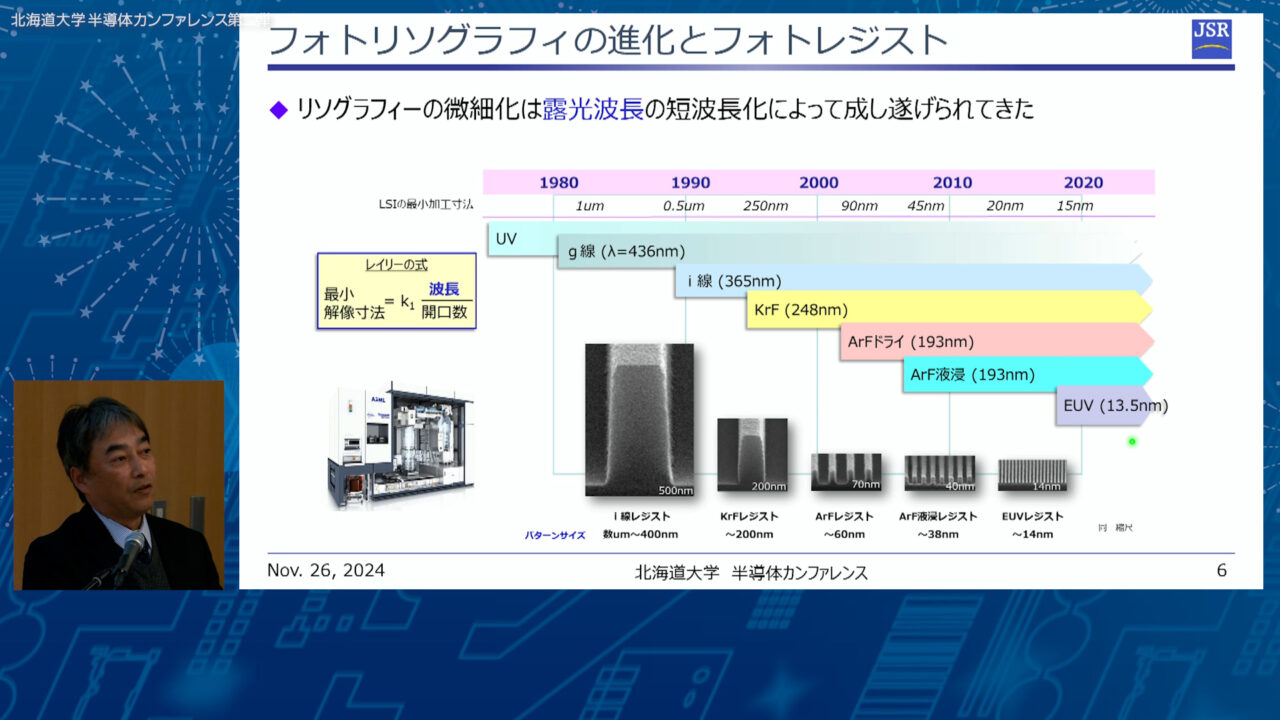

続いて登壇した化学メーカーJSR株式会社の執行役員、島基之氏は「半導体業界は微細化を追い求めてきた業界です」という前談から話題提供をスタート。

「半導体の微細化を進めるうえで重要な役割を果たしているのが、フォトリソグラフィという技術と、そこで使われるフォトレジストという素材で当社の主力製品です。JSRはフォトレジストで世界トップクラスのシェアを持っています。当社を含む日本企業5社で世界シェアの8、9割を占め、これなくしては半導体は作れないとても重要な製品です」

ユーザー要求に見合う製品開発の中でもとりわけ「製造技術が非常に大切」と島氏は指摘します。「パターンサイズが数十nmの世界に一つでもゴミが入ると全てが台無しに。そうした厳しい状況下での製造技術を日本の企業はしっかりと身につけている」。そこが他国の追い上げを抑え込む大きな要因になっていると明かします。

最後は「半導体ビジネスは多様な専門研究が必要とされ、博士の皆さんがご自分の尖った知識を活かして活躍できる場。皆さんの若い力をぜひ試してみてください」と学生たちにエールを送りました。

Part1以上

主催:北海道大学大学院教育推進機構・Ph.Discover(https://phdiscover.jp)

共催:北海道大学大学院理学研究院・北海道大学半導体拠点形成推進本部・北海道大学創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点・北海道大学WPI 化学反応創成研究拠点(ICReDD)

※肩書、所属は、カンファレンス開催時のものです。